La prima edizione dei Giochi Olimpici Invernali si svolse nel 1924 a Chamonix. In realtà la faccenda è un po’ più complessa. Infatti nel 1921 il Comitato Olimpico Internazionale decise che nella stessa annata delle future olimpiadi estive (in questo caso il 1924), il medesimo paese organizzatore (la Francia) avrebbe dovuto organizzare anche una “Settimana internazionale degli sport invernali”. Così, alle Olimpiadi parigine del ’24 si aggiunse anche la settimana invernale a Chamonix. Soltanto l’anno successivo, il CIO, su enorme pressione dei paesi nordici, decise in maniera retroattiva che la kermesse francese sarebbe dovuta diventare la prima edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Fino a Lillehammer ’94 (la prima edizione temporalmente “sfasata”), infatti, le Olimpiadi invernali si svolsero nel medesimo anno delle rispettive gemelle estive. Esattamente 60 anni dopo Chamonix-Mont Blanc si svolse un’edizione record. Le nazioni coinvolte furono 49, addirittura una dozzina in più rispetto a Lake Placid ’80. In quei giorni di febbraio battagliarono fra loro 1272 atleti. Sarajevo ’84 fu un’edizione storica, la prima Olimpiade invernale disputatasi in un paese comunista. La kermesse rappresentò l’orgoglio di tutta la Jugoslavia, che mostrò al mondo intero una capacità organizzativa eccezionale, reggendo magnificamente l’urto di essere il centro del mondo per una dozzina di giorni, precisamente dall’8 al 19 febbraio 1984. A posteriori sappiamo bene che quella edizione fu il canto del cigno di quel Paese, che solamente un decennio dopo sarebbe scomparso dalle cartine geografiche, lasciandosi dietro un cumulo di macerie.

18 maggio 1978.

Il 18 maggio del 1978 il CIO si riunì per decidere l’assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali, che si sarebbero dovuti disputare sei anni più tardi. Il ballottaggio fu tra Europa ed Asia, Sarajevo e Sapporo. La candidatura di Goteborg venne estromessa al turno precedente, ma furono proprio gli svedesi a giocare un ruolo determinante nella decisione finale, poiché i loro voti andarono tutti alla città bosniaca. Sarajevo si impose sui giapponesi per soli tre voti (39 a 36). Fu l’ultima vittoria di Josip Broz Tito. Il Maresciallo, però, quei Giochi non riuscì a vederli. Morì due anni più tardi, nel 1980, sempre in maggio, la domenica in cui il calendario del campionato jugoslavo mise in vetrina l’attesissimo Hajduk Spalato vs Stella Rossa.

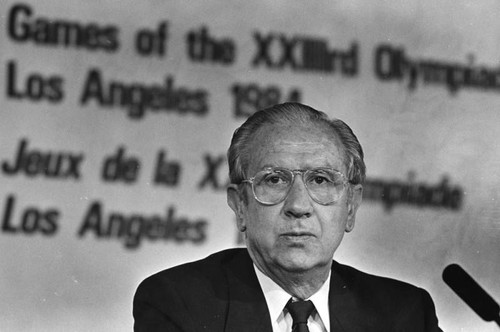

Quel 1980 fu un anno rivoluzionario per il mondo dello sport. Venne eletto presidente del CIO un signore catalano, tale Juan Antonio Samaranch, che governò il Comitato Olimpico Internazionale per oltre un ventennio. Di mai nascoste simpatie franchiste, Samaranch poco a poco aprì le Olimpiadi al mondo del professionismo (all’epoca i Giochi consistevano in un’esibizione di atleti dilettanti) risanando il bilancio del Comitato, riuscendo a trovare liquidità aumentando progressivamente le partecipazioni di sponsor e media. Le Olimpiadi come le intendiamo noi oggi, ovvero una gigantesca kermesse planetaria, si devono principalmente alle decisioni di questo signore di Barcellona, che proprio l’anno prima dei Giochi spagnoli del ’92 venne nominato da Re Juan Carlos “Marchese di Samaranch”.

Pochissimi giorni dopo l’elezione, però, il presidente del CIO dovette subito confrontarsi con una situazione spinosa. In seguito all’invasione russa dell’Afghanistan, gli Stati Uniti di Jimmy Carter decisero di boicottare i Giochi Olimpici di Mosca 1980. Non fu il primo boicottaggio della storia olimpica, poiché già quattro anni prima, a Montreal, non si presentarono le delegazioni di 27 paesi africani, oltre all’Iraq e la Guyana. Chiaramente il boicottaggio statunitense, per giunta in Unione Sovietica, ebbe una risonanza nettamente maggiore. D’altronde il 1980 è anche l’anno delle Olimpiadi di Lake Placid, dove la vittoria per 4-3 di un gruppo di dilettanti a stelle e strisce contro i giganti dell’hockey sovietico passò alla storia come “The miracle on ice”: impossibile comprendere la portata di tale impresa sportiva senza avere presente il contesto storico e politico in cui essa avvenne.

Lo sport al centro.

A Sarajevo però, fortunatamente, non si verificarono boicottaggi. Fu soltanto una tregua, purtroppo, poiché pochi mesi dopo l’Unione Sovietica ed altri paesi del Patto di Varsavia (ma non la Romania di Ceauşescu, che addirittura arrivò seconda nel medagliere) decisero di non presenziare alle Olimpiadi di Los Angeles. L’8 febbraio del 1984 si svolse la cerimonia d’apertura della XIV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Come vuole la tradizione olimpica, la sfilata venne aperta dalla Grecia (delegazione scarna, come in ogni edizione invernale) e a chiudere fu il paese ospitante, la Jugoslavia, che sfilò tra gli applausi dei 50 mila spettatori riunitisi quel giorno all’interno dell’Asim Ferhatović Hase, stadio interamente ristrutturato in vista dei Giochi.

Abituati alle artificiali Olimpiadi invernali del XXI secolo, svoltesi addirittura in una località balneare russa, le scene del primo giorno di gara, il 9 febbraio 1984, viste oggi potrebbero apparire come qualcosa di molto lontano nel tempo. Eppure, in teoria, dovrebbero rappresentare la normalità. Infatti sui monti di Sarajevo scese una fitta nevicata, unita a folti banchi di nebbia. Proprio intorno alla presenza della nebbia locale, un classico invernale, ruotarono i dubbi dell’organizzazione jugoslava. Addirittura si sussurrò che il governo avesse a disposizione un mix di sostanze chimiche pronte ad essere sparate in cielo per dissolvere i banchi di nebbia, perlomeno a bassa quota. Nema problema? Non si direbbe, dato che la prima gara di sci alpino, la discesa maschile in programma per il 9 febbraio, venne subito rinviata. Le difficili condizioni atmosferiche segnarono tutte le gare dello sci alpino, senz’altro le disciplini più attese in ogni edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Tale incertezza creò una serie di gare parecchio movimentate, ricche di colpi di scena e di cadute. A trionfare furono atleti semisconosciuti, come nel caso della nostra Paola Magoni. La slalomista italiana, nata a Selvino soltanto vent’anni prima, fino ad allora aveva ottenuto massimo un sesto posto nelle gare di Coppa del mondo. Quel giorno a Sarajevo, al termine di due manches ricolme di trappole (partirono in 45, arrivarono in 21) la sciatrice italiana si aggiudicò la prima medaglia d’oro femminile della storia dello sci alpino italiano.

14 Febbraio, San Valentino.

A posteriori si può senz’altro considerare il 14 febbraio come la giornata principale delle Olimpiadi di Sarajevo. Al mattino andò in scena lo slalom gigante maschile, senz’altro la gara più attesa dei Giochi. Intorno al massiccio della Bjelašnica si riunirono migliaia di appassionati, poiché quel giorno avrebbe gareggiato il portabandiera jugoslavo, Jure Franko. Fino a quel momento va sottolineato come la Jugoslavia non avesse ancora vinto alcuna medaglia nella storia dei Giochi Olimpici Invernali. Al termine della prima manche Franko si classificò al quarto posto, pienamente in corsa per una medaglia. Ma fu durante la seconda discesa che l’atleta di Nova Gorica (oggi Slovenia) diede il meglio di sé, arrivando addirittura a giocarsi l’oro con lo svizzero Max Julen, che riuscì a batterlo soltanto per 23 centesimi. Fu un argento storico per la Jugoslavia e Jure Franko divenne popolarissimo nel paese. Si narra che in quei giorni venne coniato il motto “Volimo Jureta više od bureka”, ovvero “Amiamo Jure più del burek”, facendo riferimento al piatto principale della tradizione balcanica.

La sera di San Valentino, invece, andò in scena uno spettacolo artistico senza pari. Una coppia di pattinatori di Nottingham, Gran Bretagna, danzò un Bolero di Ravel che ancora oggi viene ricordato come la migliore performance di sempre nell’ice dancing. Esibizione paragonata alla perfezione di Nadia Comaneci sul palcoscenico di Montréal ’76, la coppia composta da Jayne Torvill e Cristopher Dean fece sì che 24 milioni di connazionali si incollassero davanti al televisore. Fu uno degli eventi (sportivi e non) più visti della storia della nazione britannica. I giurati non poterono che accordarsi all’unanimità: dodici di loro diedero come punteggio 6.0, il massimo possibile. Nel XXI secolo un sondaggio effettuato dall’emittente britannica Channel 4 posizionò l’esibizione di Torvill e Dean all’ottavo posto tra i “100 Greatest Sporting Moments”.

Berlino Est, Germania Est.

Fu la Germania Est a dominare il medagliere dei Giochi di Sarajevo ’84, vincendo nove medaglie d’oro, tre in più dell’Unione Sovietica. Non una novità per quegli anni. Si è detto e scritto giustamente tanto sulla pulizia delle medaglie di quella DDR. Qualche dubbio sorse già all’epoca, ma si dovette attendere il nuovo secolo per poter utilizzare, per la prima volta, la terminologia “doping di stato”. Eppure non si può negare che quella Germania Est fu anche un prodigio di programmazione e tecnica sportiva. Altrimenti, per esempio, non si potrebbe spiegare il monopolio nel bob maschile: due ori e due argenti in entrambe le discipline, sia nel bob a due sia in quello a quattro. E, soprattutto, nessuna sostanza dopante potrebbe mai spiegare la leggerezza e la classe di Katarina Witt.

La pattinatrice berlinese, nata nella parte orientale del muro, si presentò al mondo a Sarejevo ’84, vincendo a diciannove anni la prima medaglia d’oro olimpica. Restò dilettante ancora quattro anni, bissando il successo a Calgary ’88. Successivamente, faccenda inusuale per gli atleti della DDR, divenne professionista. D’altronde soltanto l’anno successivo, quel 9 novembre, il mondo sarebbe cambiato definitivamente. Cominciò varie tournée sia nell’Europa Occidentale, sia negli Stati Uniti, riempiendo il Madison Square Garden per uno show di coppia con lo statunitense, anch’egli oro olimpico, Brian Boitano. Katarina era già un’icona globale quando, nel 1998, posò nuda per Playboy. Quel numero sarebbe stato il più venduto di sempre della rivista americana, se soltanto a Los Angeles non fosse mai nata una certa Marilyn Monroe, contro la quale fu impossibile competere.

Sarajevo, oggi.

E gli atleti italiani? Tornammo in patria con due medaglie, entrambe d’oro. A Paoletta Magoni si sommò l’oro dell’altoatesino Paul Hildgartner nello slittino maschile, che gareggiò, normale all’epoca, indossando una bizzarra tuta rossa, cromaticamente distante dall’azzurro odierno. Quella pista di bob e slittino, oggi, è tristemente nota poiché rappresenta perfettamente l’abbandono dei luoghi olimpici. E, soprattutto, di come questi luoghi acquisirono un altro significato dal 1992. La pista sorge sul Monte Trebevic, polmone verde di Sarajevo che con i suoi 1600 metri domina la capitala bosniaca. Quel serpente lungo tre chilometri, percorso in quei giorni dai migliori atleti del mondo, oggi è abbandonato al degrado. Nel 1995 fu teatro di uno scontro a fuoco tra l’esercito serbo e quello bosniaco. La pista ebbe la funzione di scudo e di riparo, specialmente per l’esercito serbo che batteva in ritirata. Oltretutto, essendo una zona completamente minata (ancora oggi si richiede la massima prudenza nell’avventurarsi all’interno delle foreste del Monte Trebevic) la pista di bob, sopraelevata dal terreno, venne utilizzata come eccellente via di fuga per gli spostamenti degli eserciti via terra.

Anche e soprattutto per la presenza dei cecchini, muoversi per le vie della Sarajevo assediata fu praticamente impossibile. L’esercito bosniaco costruì un tunnel lungo ottocento metri che collegava la capitale ai territori oltre l’aeroporto di Sarajevo, controllato dalle Nazioni Unite. Attraverso quel tunnel i militari inviavano cibo ed aiuti umanitari nei quartieri assediati della capitale. L’esistenza di un universo sotterraneo richiama alla mente un film uscito proprio in quegli anni, frutto del genio visionario di Emir Kusturica. «Non è una vera guerra, fino a quando non vedi un fratello uccidere un altro fratello» rivela Marko nell’ultima mezz’ora del film, quando il cineasta serbo mette in scena, attraverso la descrizione di un mondo onirico e grottesco, il disfacimento di quella Jugoslavia. Ma è proprio sull’epigrafe finale di Underground (Palma d’oro a Cannes nel ’95) che varrebbe la pena soffermarsi: «Con dolore, con tristezza e con gioia ricorderemo la nostra terra quando racconteremo ai nostri figli storie che cominciano come le fiabe: c’era una volta un Paese».

“They were the Best Games”

Negli anni ’90 Katarina Witt, ovviamente, non venne ricordata soltanto per la parentesi su Playboy. Nel 1994 pubblicò la sua autobiografica dal titolo emblematico: Meine Jahre zwischem Pflicht und Kur. La traduzione letterale sarebbe “I miei anni tra obbligatori e liberi”, giocando sul doppio senso tra le esibizione di una pattinatrice e, soprattutto, sulla sua vita da atleta della DDR, di quella DDR. «L’amplesso è avvenuto tra le 20:00 e le 20:07» si legge nel libro della pattinatrice, a conferma del maniacale e inverecondo controllo della Stasi sui propri atleti.

Nello stesso anno, il 1994, Katarina Witt decise di partecipare ai Giochi Olimpici di Lillhaimer, in Norvegia. D’altronde, come si è detto in precedenza, a causa della politica del Marchese di Samaranch le Olimpiadi divennero una kermesse per atleti professionisti. Riuscì a vincere la medaglia di bronzo, confermandosi sul podio in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici. Ma fu soprattutto la sua esibizione, più che il risultato, a restare nella memoria collettiva. Katarina infatti decise di danzare sulle note di Where Have All the Flowers Gone?, celebre canzone pacifista. Fu lei stessa a spiegarne il motivo in varie interviste successive. In quel periodo la pattinatrice rimase colpita da ciò che lesse sulla Sarajevo assediata, quella stessa Sarajevo che la vide protagonista dieci anni prima, quando poco più che maggiorenne si era presentata al mondo in tutta la sua grazia e il suo splendore. Ricordò di aver passeggiato in quelle strade, di aver visitato quei meravigliosi mercati aperti, di aver respirato quegli odori.

Di aver vissuto quella Sarajevo. Un’altra Sarajevo.

«I wanted to bring something else across. I was there in Sarajevo. They were the best Games. I have the best memories».