Il 16 luglio 2020 è finalmente entrato in vigore il decreto attuativo della legge 11 gennaio 2018, n. 4 a tutela di bambini e ragazzi «rimasti orfani a causa di crimini domestici». La legge prevede lo stanziamento di fondi per borse di studio, rimborsi per le spese sanitarie, agevolazioni per l’inserimento nel mondo del lavoro, da destinare ai figli delle donne vittime di femminicidio. Inoltre, sono previste tutele per i figli nati da qualsiasi tipologia di unione, anche non coniugale. Una conquista, considerando che fino a pochi anni fa orfani e famiglie affidatarie erano assolutamente invisibili per la legislazione. In attesa del decreto attuativo la legge restava però lettera morta, infatti i fondi stanziati nel 2018 sono rimasti bloccati per due anni. Fino ad oggi.

La procedura per accedere ai fondi è la stessa prevista per il risarcimento alle famiglie che hanno avuto vittime di reati di stampo mafioso e reati intenzionali violenti. Ma le associazioni che si occupano di sostegno agli orfani e alle famiglie affidatarie, denunciano che le tempistiche rischiano di essere troppo lente, l’iter troppo complicato, laddove invece fondamentale è la tempestività nell’intervento (soprattutto psicologico, in molti casi psichiatrico). Ora che sono state definite le modalità per l’accesso ai fondi, è fondamentale intervenire sulle modalità di cura. Nell’aprile del 2020 l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha pubblicato un documento di studio e proposta per la tutela degli orfani per crimini domestici dove si legge chiaramente la mancanza di strutture adeguate e di personale qualificato. Dalle interviste raccolte nel documento di studio emerge che tutti i bambini manifestano disturbi da stress post traumatico e che sarebbe necessaria un’ assistenza psicologica, psichiatrica e neurologica urgente e continuativa. Il servizio sanitario nazionale è carente, spesso i bambini vengono affidati a dipendenti di cooperative che hanno i servizi in appalto o a giovani neolaureati o tirocinanti impiegati a tempo determinato, con i quali non c’è nemmeno il tempo di instaurare un rapporto di fiducia. Non esistono protocolli né linee guida, ogni bambino ha una storia a sé e spesso chi non ha possibilità di rivolgersi a professionisti privatamente, non può accedere a una terapia adeguata.

«Orfani speciali» è una definizione che racchiude una costellazione di problematiche ancora tutte da indagare. Sono bambini che vengono da un passato di ripetute violenze domestiche, che hanno perso la madre e insieme il padre, perché in carcere o suicida. Spesso sono stati testimoni dell’omicidio. Bambini il cui universo affettivo è esploso. Sono le vittime silenziose di una violenza che si consuma in famiglia, dimenticate non appena svapora l’interesse mediatico sull’uccisione della madre. Grazie alla sensibilità di alcuni professionisti e all’attività di associazioni che hanno scelto di occuparsi di queste vittime dimenticate, negli anni anche le istituzioni hanno recepito la necessità di occuparsi del tema. Il libro Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio scritto nel 2017 dalla psicologa, attivista e professoressa universitaria Anna Costanza Baldry ha contribuito a mappare un fenomeno complesso, su cui ci sono pochi dati disponibili. In Italia dal 2000 al 2014 si contano milleseicento orfani speciali. Considerando il numero di femminicidi avvenuti ogni anno, il numero potrebbe essere oggi superiore a duemila, ma i dati non sono aggiornati.

Gli orfani in seguito a femminicidio non sono una realtà nuova, così come non c’è nulla di nuovo nei femminicidi. Quello che è nuovo è lo sguardo, la scelta di guardare a un fenomeno e dargli un nome. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una denominazione specifica per il reato di femminicidio. È un termine coniato nell’ambito della criminologia, di discipline sociologiche e psicologiche, passato in seguito in contesti giuridici e nel linguaggio dei mass media. La legge individua un reato in base al significato sociale ad esso associato, l’omicidio stesso è di per sé un costrutto sociale che riflette i valori della società che decide di sanzionarlo.

Nel 1976 Diana H. Russell aveva introdotto il termine femicide, in occasione del First International Tribunal on Crimes against Woman, per focalizzare l’attenzione sul movente di odio e di discriminazione verso le donne, che il termine homicide invece neutralizza. Il femicide va oltre la definizione giuridica di assassinio, si estende «a tutte le fattispecie in cui la morte della donna rappresenta l’esito e la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine, cioè l’uccisione di donne da parte di uomini motivata da odio, disprezzo, piacere o senso di proprietà, che deve essere compresa nel contesto di una società patriarcale oppressiva verso le donne».

Russell propone una categoria di omicidi in cui si esprime un problema sociale, riconducibile alla disparità nella relazione tra uomo e donna. La direzione di Russell si arricchisce negli anni della prospettiva antropologica di Marcela Lagarde, antropologa messicana che conduce una ricerca sul campo a Ciudad Juarez, al confine tra USA e Messico, rilevando che tra il 1993 e il 2003 erano state uccise 285 donne, l’85% delle quali per mano di parenti. Il 60% di queste vittime aveva già denunciato violenze precedenti. Con il termine femminicidio non si vuole quindi sottolineare il fatto che la vittima di un omicidio (ad esempio in una rapina o in un incidente stradale) sia una donna invece che un uomo. Nel femminicidio il genere della vittima non è incidentale, è causa scatenante: la donna viene uccisa proprio «perché donna».

La parola femminicidio è riconosciuta ufficialmente dalla lingua italiana dal 2001, prima l’unica parola che poteva indicare una fattispecie era uxoricidio, limitato alla donna in quanto moglie e usato, più in generale, per l’uccisione del coniuge. L’introduzione di questa parola è molto recente, così come è recente il riconoscimento della specificità di un fenomeno i cui numeri erano celati dalle statistiche nazionali sugli omicidi e che sempre più viene invece studiato come drammatico epilogo di una storia di violenza (fisica, verbale, psicologica o economica) sulla donna.

L’estremo ritardo nel riconoscere il fenomeno è riflesso di una società ancora incrostata da logiche patriarcali, ma che resiste a vedersi come tale. In Italia fino al 1981 esisteva il cosiddetto delitto d’onore, che dava una notevole attenuante all’omicida:

chiunque cagioni la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre l’illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni

Qualcosa di questo pensiero si ritrova ancora nel linguaggio giornalistico e nel senso comune, quando si parla di raptus di gelosia, che immediatamente alleggerisce la colpa di chi ha commesso l’atto, che avrebbe agito non per premeditazione ma accecato dalla passione. Raramente però il femminicidio è frutto di un gesto estemporaneo, quasi sempre è stato preceduto da violenze, solo una piccola percentuale delle quali viene denunciata alle forze dell’ordine.

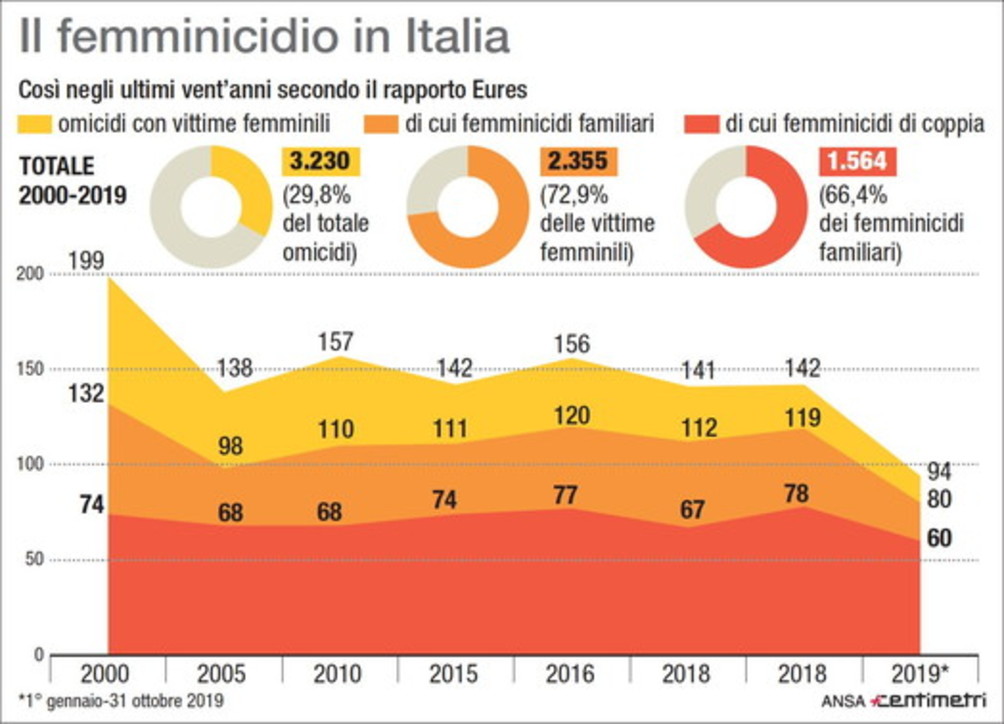

A sostegno della specificità del femminicidio c’è un dato importante: il numero complessivo di omicidi è in costante diminuzione, mentre il numero dei femminicidi è sostanzialmente stabile. Nel 2019 il 40,3% degli omicidi complessivi sono stati femminicidi. Il rapporto Eures 2019 che ha censito i casi a partire dagli articoli di giornale (dati che possiamo quindi acquisire per difetto, poiché non esiste un apposito osservatorio istituzionale e potrebbero esserci dei casi non trattati dalla stampa) rileva 142 femminicidi nel 2018; 94 femminicidi fino ad ottobre 2019; mentre si sono contati 10 femminicidi nel solo mese di gennaio 2020. La media nazionale si conferma intorno a un femminicidio ogni 3 giorni. Altro dato interessante è che mentre nel discorso pubblico la sicurezza è un tema centrale, mentre cresce la xenofobia, il senso di minaccia, tanto che un italiano su quattro pensa che legittimare il possesso di armi sia utile per difendersi, il luogo più pericoloso – paradossalmente – si rivela essere la famiglia.

L’alto numero di femminicidi è lo spettro che infesta il mito della famiglia come nido protetto, la zuccherosa immagine della pubblicità del Mulino Bianco, quel mito sociale sempre più fragile e ancora difficile da mettere in discussione. Gli interventi sul codice penale, tra cui la procedura di Codice rosso entrata in vigore il 9 agosto 2019 o la legge del 2018 in favore degli orfani di femminicidio, sono strumenti importanti per tutelare le vittime di violenza domestica, che evidenziano, danno un nome, a delle realtà che per troppo tempo non si son volute vedere. Le leggi (e i necessari decreti attuativi) mettono dei paletti importanti, ma non sono sufficienti. Servono strutture adeguate che sappiano realizzare quella tutela in concreti gesti di cura, servono professionisti formati, servono reti di supporto, risorse e dedizione. Serve – soprattutto – una cultura del rispetto, che si ponga come obiettivo irrinunciabile eliminare la violenza, la discriminazione, la sopraffazione. A partire dalla famiglia.