A cura di Sara Bonafede

Nel libro dell’Esodo, la Bibbia narra delle punizioni divine inviate in terra da un dio tremendo e vendicativo, come è Yahweh nell’Antico Testamento, per convincere il Faraone a lasciar andare il suo popolo eletto. Tramutazione dell’acqua in sangue, rane, zanzare, mosche, locuste, morte del bestiame, ulcere, pioggia di fuoco e ghiaccio, tenebre e morte dei primogeniti. Tra il 1250 e il 1220 a.C. le dieci piaghe hanno reso l’Egitto un inferno, ma anche il 2020 non ha i crismi di un anno paradisiaco.

I recenti tormenti del genere umano riportano alla mente la punizione divina del secondo libro della Bibbia, eppure la scomoda verità è che la responsabilità per la pandemia è tutta da ricercarsi nella nostra attività sulla Terra. Come può la diffusione di un virus, quale il Sars-CoV-2, essere imputabile all’attività umana? Al di là delle teorie complottiste sulla sua creazione in laboratorio, studiando le complesse dinamiche sull’orgine della pandemia è possibile rintracciare la complicità umana nella diffusione del virus. Abbiamo sostanzialmente fatto da veicolo alla nostra piaga, siamo stati complici del nostro serial killer.

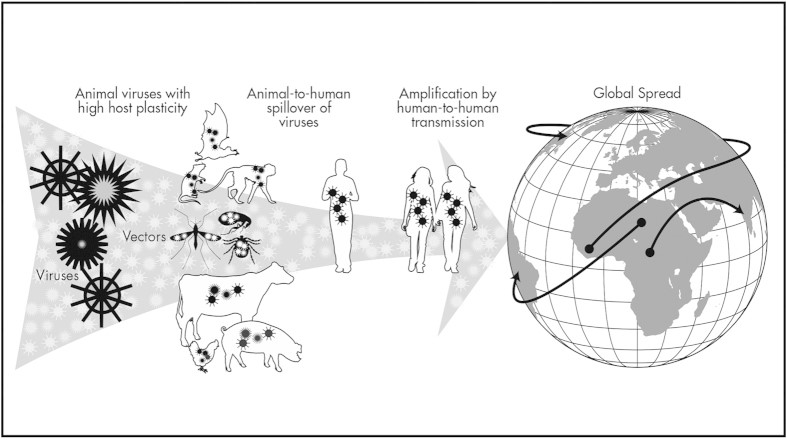

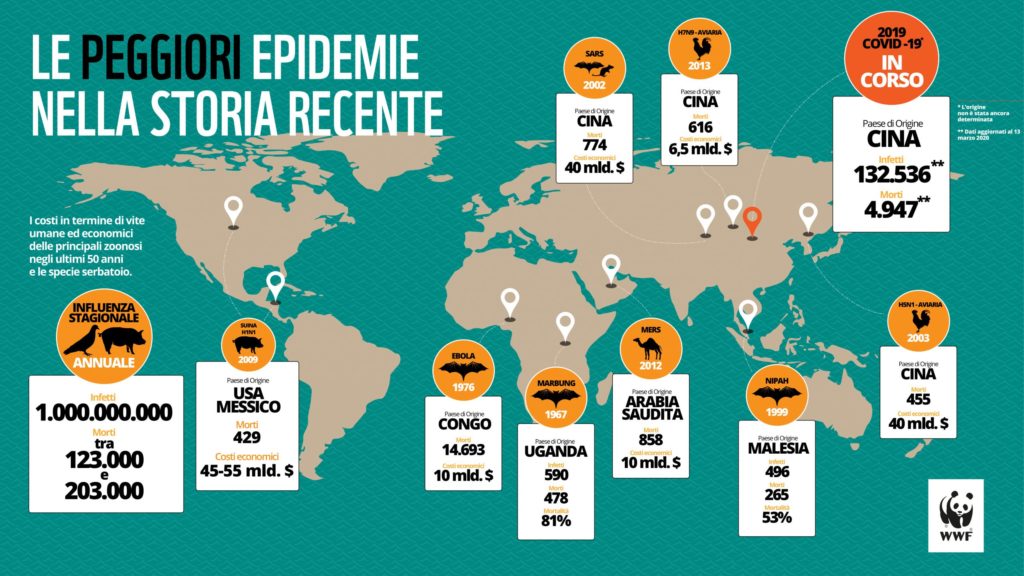

Eppure, le opportunità per imparare la lezione non sono mancate nel passato recente. I meccanismi di diffusione dell’attuale Sars-CoV-2 sono infatti simili a quelli di molti altri coronavirus e non, diffusisi negli ultimi decenni. Numerose sono infatti le epidemie di origine animale (dette per questo “zoonotiche”) presentatesi in questi ultimi decenni.

E’ il caso dell’Ebola dilagata nel 2014, della SARS del 2003, della Hendra esplosa nel 1994, della Nipah del 1998. Definite EIDs (Emerging Infecting Diseases) hanno tutte in comune di derivare da patogeni già presenti in altre specie animali e improvvisamente dilagati anche tra il genere umano.

Negli ultimi decenni, il numero di infezioni causate da patogeni passati dagli animali all’uomo ha mietuto sempre più vittime. L’encefalite dovuta al virus Nipah nel 1998 causò un totale di 265 contagi e 105 morti. Tra il 2002 e il 2004, la SARS contagiò 8.100 persone in 32 Paesi. L’epidemia di Ebola del 2014 generò 25.826 casi sospetti e 10.704 morti. Ci ritroviamo oggi con almeno più di quattro milioni di contagi da Covid-2019 e certamente più di 286.000 morti.

All’origine della crescita esponenziale di questi numeri, vi è un complesso sistema di attività umane. Nel 2012 David Quammen le aveva già presentate nel suo libro Spillover, in cui raccontava di ricerche risalenti all’inizio del millennio ed in particolare a dopo l’epidemia di SARS del 2003. Questa malattia appartiene alla stessa famiglia del coronavirus ed era anch’essa stata ricondotta ai pipistrelli.

In questo caso il ponte con gli umani era stato rintracciato nella civetta delle palme, un mammifero selvatico diffuso sul mercato alimentare asiatico, mentre oggi l’indiziato rimane ancora ignoto. Al di là della caccia all’indiziato, tuttavia, è necessario comprendere la più ampia natura sistemica del problema e intervenire sui comportamenti umani che alimentano la possibilità di zoonosi.

Spesso in passato, come oggi, si è puntato il dito sui wet market, i mercati all’aperto nei quali vengono vendute i più svariate animali per il consumo. Descritti come luoghi dell’orrore, i wet market (dove wet viene dall’enorme quantità d’acqua usata per sciacquare per terra) sono sicuramente un amplificatore del contagio, ma non la radice del problema. Nel 2003, in seguito all’epidemia da SARS, erano stati chiusi per un periodo e poi riaperti non appena passata l’emergenza. In questi luoghi gli animali vengono ammassati in gabbie e accostati a specie diverse, venendo spesso contaminati dalle feci di vari pipistrelli, uccelli, maiali, topi e animale esotici e rendendo molto facile la diffusione di patogeni che si riorganizzano per poter effettuare il passaggio di specie.

Chiudere i wet market, però, non solo non rappresenta una soluzione, ma rischierebbe di aggravare il problema. Il mercato del ye wei (letteralmente “sapore selvatico”) è infatti molto radicato e fruttuoso in Cina. Il termine indica la passione per la selvaggina ed animali esotici, comune anche nel Myanmar, al Vietnam, alla Thailandia.

Oggi il mercato di ye wei ammonta ad un valore di 26 miliardi di dollari per anno e si è allargato a Paesi di tutto il mondo. In buona parte è alimentato, come dicevamo, dalla classe alta est asiatica, per la quale pietanze esotiche e inusuali rappresentano uno status symbol. La rarità e la stravaganza di queste pietanze, unite all’alone di mistero circa le loro proprietà magiche e curative, rendono tassi, pipistrelli, pangolini, volpi,salamandre, serpenti, pavoni, rinoceronti e moltissimi altri animali il perfetto mezzo di ostentazione di ricchezza.

Il consumo di animali selvatici deriva da tradizioni locali che si radicano nello sfruttamento di ciò che il luogo forniva al massimo delle sue potenzialità. Molte specie sono inoltre ritenute portatrici di effetti medicinali o magici e rientrano in un bagaglio culturale antichissimo. Come ovunque nel mondo, la popolazione locale ha imparato a far uso di ciò che aveva a disposizione ed ha sviluppato conoscenza e credenze intorno al proprio sistema alimentare. Questo genere di consumo prevede una conoscenza approfondita del prodotto e una coevoluzione di uomo e animale della stessa area, creano un ecosistema in equilibrio. Uscendo da questo contesto, il consumo di selvaggina ha comportato molti rischi. In primo luogo, popolazioni non abituate a certi animali spesso non hanno sviluppato gli anticorpi adatti ai patogeni dei quali questi possono essere portatori.

La freschezza della carne è quindi fondamentale per sfoggiare di potersi permettere non solo di consumarla, ma ad esempio di far arrivare un pangolino ancora vivo direttamente dall’Africa, farselo portare a tavola, farlo macellare e portare poi in cucina per essere cucinato. Questa pratica aumenta chiaramente il rischio di contagio, perché nell’animale in vita – e per un certo tempo anche dopo l’uccisione – il virus è ancora attivo ed entra così facilmente in contatto con il cliente e il personale.

Chiudere i wet market rischierebbe di aggravare il problema perché alimenterebbe il mercato nero di questi esemplari. A fronte di una richiesta alta e di una resa fruttuosa, numerosi sono infatti coloro che per sopravvivere in condizioni di estrema povertà, non solo nel sud est asiatico ma anche nei paesi africani finiscono a cacciare selvaggina, sapendo di poterla vendere sottobanco agli hotel di lusso che tanto la bramano.

A questi si aggiungono i piccoli allevatori che avevano un tempo maiali o pollame e che oggi, schiacciati dalla concorrenza degli allevamenti intensivi, sono stati buttati fuori dal mercato e hanno dovuto reinventarsi. Anche per loro, il mercato di ye wei costituisce spesso l’unica alternativa.

Nel commercio di animali selvatici troviamo quindi uno specchio delle ineguaglianze sociali cinesi, della propagazione di costumi un tempo locali su larga scala, del disinteresse di una classe sociale alta per l’origine dei prodotti alimentari e delle condizioni precarie di un’altra parte della popolazione, che porta ad una cattiva gestione di un’attività che andrebbe gestita con cautela.

A ciò va sommata la questione ambientale, ovvero l’impatto che l’intervento massiccio dell’uomo sulla natura ha avuto anche sulla trasmissione del Sars-CoV-2 e di altri virus. La devastazione di aree vergini per lo sfruttamento del terreno, degli alberi o delle risorse minerarie, porta migliaia di persone ad addentrarsi in dei veri e propri focolai. Questa zona di frontiera in continua espansione vede l’avanzata dell’uomo e la distruzione di interi habitat. Ciò rende chiaramente più probabile l’incontro e l’infezione con animali domestici o direttamente con gli umani. Da un lato, gli animali scappano da queste zone e si avvicinano alle aree peri-urbane. Dall’altra, l’uomo si addentra in luoghi vergini, dove risiedono migliaia di virus con i quali non è mai entrato in contatto. Alcuni dei lavoratori devono talvolta cibarsi direttamente di ciò che trovano a disposizione. E’ qui, poi, che si stabiliscono molti degli allevatori di selvaggina, che prelevano gli animali dalla foresta e li custodiscono in strutture appena fuori. Il contagio, in questo caso, deriva spesso non tanto dal consumo diretto, quanto dalla vicinanza con queste nuove specie, che costituiscono un bottino da non farsi scappare e vengono vendute in città.

E’ in quest’area di intrusione della civiltà nel selvaggio e viceversa che vanno ricercate le origini del passaggio tra specie. E’ quasi inevitabile che gli animali allevati in zone limitrofe alle foreste entrino in contatto con la fauna locale o che questa infetti direttamente l’uomo. Possiamo rintracciare all’origine dello spillover di Sars-CoV-2 non solo le condizioni di vita degli animali nei wet markets, ma anche del loro trasporto e prima ancora dell’intrusione dell’uomo nel loro ecosistema.

La corrente pandemia mette in maniera tragica davanti agli occhi la necessità di un cambiamento nel sistema alimentare, che va ben oltre la scelta di cosa mangiare. Mette in luce la pericolosità di un commercio internazionale frenetico gestito senza sufficienti controlli. Fa emergere alla sue origini una questione sociale di disparità e di un mercato attento prima ai trend ed al profitto che alle condizioni di vita di milioni di persone, costrette a farne parte a discapito della propria ed altrui salute. Anche il settore della ristorazione di per sé ha una sua responsabilità, per la mancata attenzione all’origine delle proprie materie prime e per lo sfruttamento di uno storytelling intorno al cibo pericoloso, come nel caso della medicina cinese, cavalcato per aumentare la richiesta. Alla base di tutto ciò, la devastazione di interi territori ricchi di biodiversità, messa in pericolo e diventata di conseguenza un pericolo per noi.

Come in un testo sacro, possiamo trarre una morale dalla situazione drammatica che stiamo vivendo: non c’è più spazio per spiegazioni e soluzioni semplicistiche. Intentare accuse razziste ai costumi alimentari cinesi, a complotti internazionali per sterminarci o a misteriosi laboratori non eliminerà l’origine del problema. La responsabilità sociale della pandemia risiede nel perpetuare comportamenti ecologici e sociali insostenibili. Risale a questo Maggio l’uscita del libro “Perché non eravamo pronti” di David Quammen, edito Adelphi, da anni in prima linea sulla ricerca e sulla sensibilizzazione sui fenomeni di zoonosi. In sole trenta dense pagine di libro, presenta tutti i segnali di allarme avuti in passato sulla probabilità di un’imminente pandemia, in particolare con la SARS e la MERS, entrambe derivate da coronavirus. Il punto è che potevamo e dovevamo essere pronti, ma, sostiene Quammen, le istituzioni a livello globale non hanno mai imparato la lezione, tornando alle stesse pratiche non appena una crisi veniva superata. “Siamo stati fortunati in passato con i numeri contenuti di altre epidemie, lo saremo anche questa volta.” è stata la logica. Così non è stato, appunto per la mancanza di prevenzione a livello sistemico. Comportamenti già da tempo identificati come pericolosi a livello sanitario sono stati perpetuati, dimostrando l’incapacità dei governi, dice Quammen, di fungere da “rilevatori di fumo”, ovvero di intercettare i rischi e di correggere il tiro.

La crescita dell’impatto delle epidemie mette in evidenza, tra le tante pratiche scorrette del nostro sistema, come il maltrattamento degli animali e la distruzione del pianeta siano un pericolo anche per la nostra stessa esistenza. Il Covid-19 è una straordinaria leva perché si insista sui concetti di ecologia e sostenibilità. Il rispetto e la gestione responsabile del pianeta sono presupposti fondamentali per la nostra sopravvivenza e non semplici slogan. Affinché nuove politiche ambientali vengano adottate è però fondamentale un cambiamento di prospettiva che abbandoni la visione antropocentrica. Nonostante la sensazione di distacco dalla natura e di superiorità che ci induce a vedere ciò che ci circonda come una risorsa pronta per essere sfruttata, siamo inevitabilmente parte della rete di relazioni che è il nostro pianeta. L’essere umano, sebbene nelle nostre città ci si senta estranei e intaccati dalle dinamiche naturali, è una specie in mezzo a tante altre e in quanto tale ha bisogno di mantenere il proprio ecosistema sano, per (possiamo veramente dirlo) sopravvivere.