“Non c’è bisogno di definirsi femministe, perché la donna è più forte dell’uomo”, così commentava Marina Abramović in un’intervista dove le veniva chiesto da un giornalista, forse non troppo scaltro, che cosa pensasse dei movimenti femministi contemporanei. Per la Abramović le quote rosa non sono mai state un problema, dato che ha basato buona parte della sua carriera artistica sul farsi menare dal suo tanto amato compagno Ulay; ma non solo, anche dal pubblico, dai passanti e persino da sua madre.

Riderebbe e prenderebbe, giustamente, sottogamba le giovani femministe degli anni 2000: vegane con le Birkenstock e i peli sotto le ascelle che inneggiano, tra una story e l’altra, al superamento del patriarcato, o che se la prendono con Amadeus, divenuto un Pacciani qualsiasi solo per aver definito bellissime le sue vallette sanremesi: purtroppo l’unico vero e sentito complimento che si poteva fare a molte delle sue co-conduttrici.

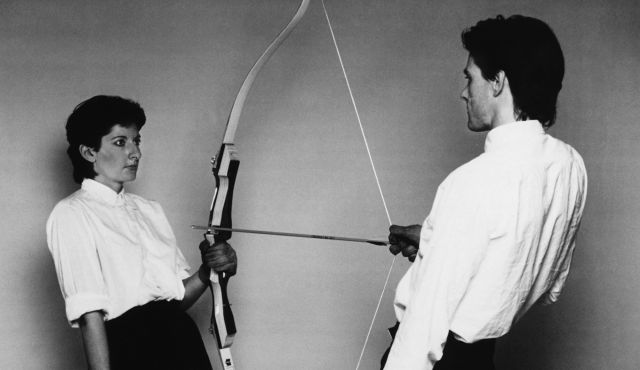

È scontato che la Abramović non consideri utile la definizione di femminismo, se si pensa che negli anni ‘70 si è fatta schiaffeggiare da Ulay per venti minuti (per poi ricambiare il favore al compagno per altrettanto tempo e con più vigore) o se ci si ricorda quando durante Mobile Energy, Marina resse un arco dalla parte dell’impugnatura mentre il povero Ulay teneva la corda tesa ed una freccia in cocca puntata diritta al cuore della performer. Sempre all’inizio degli anni ‘70 durante la performance Shoot, decise di farsi sparare da un suo amico per mettere alla prova la sua capacità mentale di sopportare l’idea di stare ferma aspettando un proiettile.

Insomma, Marina Abramović decise di rendere la violenza domestica un’arte, e di perpetuarla per palesare che le donne, alla fine, si lagnano meno degli uomini quando soffrono.

La forza del suo modo di produrre arte è stata quella di veicolare un messaggio ancestrale, quello dell’emancipazione del corpo femminile, attraverso una violenza estrema e volutamente eccessiva, quasi da Grand Guignol. Ha mostrato senza paura sangue, nudità e dolore, ha esasperato la propria fisicità; ha urlato al mondo dell’arte, durante anni fondamentali per le lotte femministe, di essere superiore alle divisioni di genere, mettendosi sullo stesso piano fisico degli uomini, dimostrando di riuscire a superarlo grazie al rigore e alla disciplina.

Tutto il lavoro dell’Abramović, per quanto controverso, ha avuto un senso perché è stato proposto in un determinato periodo storico, in cui lo stupore e l’eccesso erano uno strumento per comunicare un’idea e per manifestare, pacificamente o meno, un dissenso: un periodo in cui si iniziava a dipingere con il sangue mestruale, in cui un androgino, forse venuto da Marte, si presentava come Ziggy Sturdust e se la cantava con nonchalance in un una bella tutina aderente e tutto truccato. The Rocky Horror Picture Show due anni dopo sarebbe arrivato a inframezzare i peli delle gambe di Tim Curry con delle giarrettiere di pizzo.

A che punto siamo arrivati oggi? Siamo arrivati a un punto in cui gli outfit carnascialeschi di Achille Lauro fanno discutere. Non importa quale sia la valutazione, ma dietro a questo trapper dal nome così neoclassico si smuovono opinioni da bar, editoriali e – li stiamo aspettando – una serie di paper accademici, pronti a decretare la morte della trapassata distinzione binaria dei generi: niente da fare Bowie, sarà per la prossima dimensione. Siamo davanti ad un eccesso che agisce post mortem: abbiamo già visto, già discusso, abbiamo già fatto tutto, è tutto già cotto e mangiato, direbbe la Parodi, eppure ritorniamo lì, scandalizzandoci ancora una volta.

L’eccesso è la forza dell’arte, ma non ha memoria. La ricerca di una misura è ciò che permette all’arte di avere una continuità e quindi di diventare cultura. Senza la costruzione di un canone, non è possibile “ex-cedere”, fare quel passo fuori dalla linea gialla della maniera. Senza un confine è l’eccesso a diventare manierismo.

L’Abramović ha iniziato la sua carriera quando quella linea era ben visibile, oggi nessuno sa più dove sia finita. Ha scandalizzato, ha scioccato, fatto discutere, ma siamo ancora qui, fermi davanti a una tutina, convinti che oggi, proprio oggi, il mondo sia cambiato. Allora restiamo così, fermi in metropolitana, davanti a una vecchia signora che vaga disperata, cercando una linea gialla da superare.