La questione di Taiwan è stata al centro dell’incontro virtuale tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Mentre Biden ha espresso preoccupazioni sull’abuso di diritti umani e sull’iniquità delle pratiche commerciali, pur accettando la politica della ”unica Cina”, è Xi ad avvertire che la riunificazione pacifica non sarà garantita in caso di comportamenti intransigenti da parte degli indipendentisti. Nonostante la RPC non disponga delle capacità militari per uno sbarco, né di strumenti persuasivi sulla popolazione per procedere all’annessione, Taiwan cerca di rompere l’isolamento politico, oltre che geografico. Durante la presidenza di Tsai Ing-Wen, che trova il sostegno degli Stati Uniti nel contenimento dell’assertività cinese, viene promossa un’identità nazionale sconnessa dal passato condiviso con la Cina continentale e in direzione di una società più inclusiva.

Il summit Biden – Xi

I due leader non si sono mai incontrati di persona dall’insediamento di Joe Biden ma, rispetto ai deludenti risultati degli incontri di Anchorage in Alaska tra gli emissari dei due paesi, stavolta “talking is better than not talking”. Non ci si aspettavano grandi annunci, ma la ripresa del dialogo “virtuale” è un segnale di distensione. La cordialità del summit è stata più di facciata; nel concreto non si è trovato alcun compromesso sui temi più delicati. Entrambi insistono nel mantenere la stabilità strategica e lo status quo nello Stretto di Taiwan. “Siamo pazienti e disposti a lottare per la prospettiva di una riunificazione pacifica con la massima sincerità […] ma la Cina dovrà adottare misure risolute se le forze separatiste […] attraversano la linea rossa” ha dichiarato Xi. Coloro che, dal lato americano, sfruttano Taiwan per contenere la RPC, stanno “giocando col fuoco”.

L’affermazione di Biden sul mancato appoggio all’indipendenza dell’isola e al mantenimento dello status quo è bastato alla propaganda del Partito Comunista Cinese per celebrare il teorico “passo indietro”. Tuttavia, la posizione statunitense definita politica di “ambiguità strategica” si impernia nel Taiwan Relations Act del 1979, lo strumento legale che consente a Washington di mantenere relazioni non ufficiali con Taipei e di fornire armamenti per la sua autodifesa, che prevede “la capacità di opporre resistenza a qualsiasi tentativo di impiego della forza o di altri mezzi coercitivi che possano pregiudicare la sicurezza o il benessere della popolazione di Taiwan”. La contraddittorietà di questa formulazione previene le escalation ingiustificate.

Mentre la RPC ritiene assiomatico il principio secondo cui esista un’unica Cina, di cui Taiwan fa parte e che, entro il 2049, la sua riunificazione è una missione storica, la politica USA della “unica Cina” implica prendere atto che questa è la posizione di Pechino[1]. Il principio difeso strenuamente dal PCC verrebbe compromesso dal momento in cui una delle due parti dovesse affermare l’esistenza di due Cine, oppure di uno stato separato che non si considera più parte dell’unica Cina. Con la caduta di questo principio, verrebbe meno con il tempo il passaggio del territorio taiwanese sotto la giurisdizione della RPC sotto la formula di “un paese, due sistemi”, la stessa applicata con Hong Kong e Macao rispettivamente nel 1997 e nel 1999.

Lo status di Taiwan

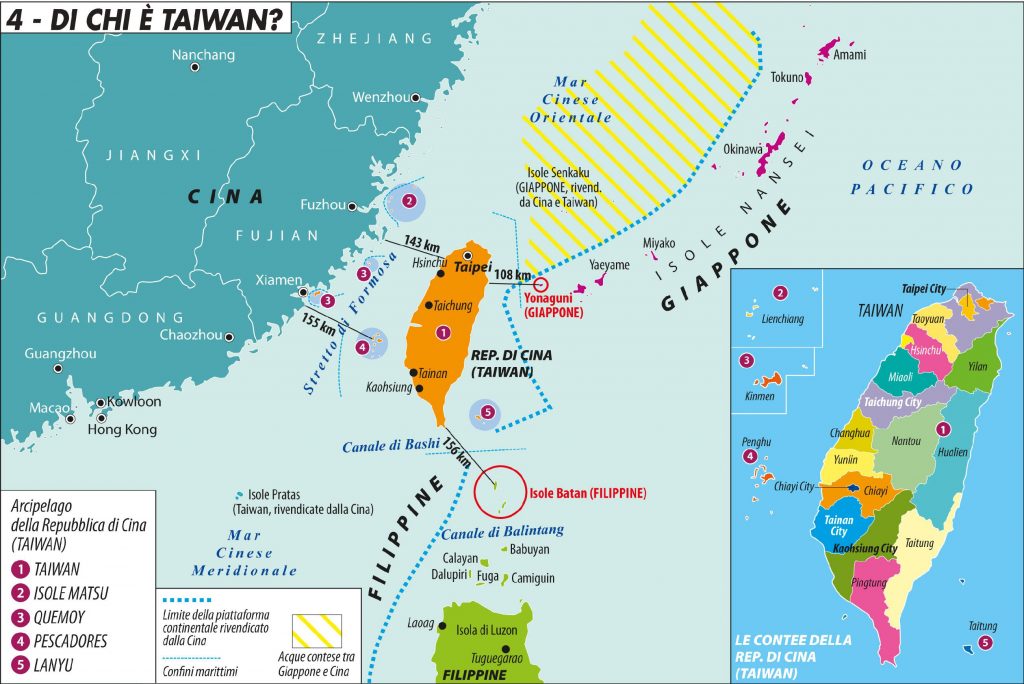

Taiwan, il cui nome ufficiale è Repubblica di Cina, che esercita giurisdizione sulla medesima isola nota storicamente come Formosa, sull’arcipelago delle isole Kinmen, Penghu, Matsu e altre minori, è uno stato indipendente e sovrano de facto, riconosciuto da altri 15 paesi, ma non de iure. Crocevia tra Cina continentale, Giappone e Filippine, la sua storia è suddivisa in diverse fasi a seconda dei periodi di colonizzazione.

Prima di diventare una colonia giapponese per oltre 50 anni (dal 1895 al 1945), l’isola appartenne per due secoli alla dinastia imperiale dei Qing, fatto che corrobora ancora oggi le pretese di Pechino sull’isola. Dopo la sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, l’isola divenne la sede della Repubblica di Cina, guidata dal Partito Nazionalista Cinese (Kuomintang) del generalissimo Chiang Kai-shek, che instaurò un regime fascista e autoritario in contrapposizione alla neo-nata Repubblica Popolare Cinese di Mao Zedong.

L’esercito di Liberazione Popolare ha cercato a più riprese di riconquistare la provincia ribelle per completare la missione di riunificazione (le cosiddette “tre crisi dello stretto”). La sua importanza geografica è data dal suo essere baricentro del commercio marittimo. Chiunque controlli l’isola riuscirebbe a “plasmare la fisionomia geopolitica dell’Asia-Pacifico”[2]. Le logiche della Guerra Fredda spinsero gli Stati Uniti a riavvicinarsi a alla RPC, che fu ammessa all’ONU nel 1971 come unica Cina legittima al posto di quella nazionalista. Ciò nonostante, il presidente Carter approvò il Taiwan Relations Act, già menzionato pocanzi, per bilanciare gli equilibri tra le potenze dell’Asia orientale.

Al di là della rilevanza geostrategica, oltre a superare Pechino in molti indici globali (competitività, eguaglianza di genere, libertà economica), Taiwan è centrale nell’industria mondiale dei semiconduttori, la cui Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) produce oltre il 60% dei circuiti integrati più avanzati al mondo. Per entrambe le superpotenze, il mantenimento della stabilità della regione è la miglior garanzia per non interrompere la catena di approvvigionamento dei microchip fondamentali per lo sviluppo e la difesa.

Tsai Ing-wen e la nuova identità taiwanese

Con l’elezione di Tsai Ing-wen nel 2016 è terminato il governo del presidente Ma Ying-jeou, protagonista del lungo periodo di avvicinamento tra la RPC e le autorità di Taipei. La conquista dell’ampia maggioranza del Partito Progressista Democratico guidato di Tsai ha sancito la netta bocciatura del progetto di riunificazione con la Cina continentale sotto la formula “un paese e due sistemi”. Sin dal discorso di insediamento, il primo di una Presidente donna per un paese nell’universo sinofono, la priorità del nuovo corso politico era prevenire un’eccessiva dipendenza dalla RPC al fine di preservare la sostenibilità dello sviluppo economico del paese e la competitività del suo sistema industriale.

Non sono state solo le repressioni nello Xinjiang e l’approvazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong e dare una nuova fiammata identitaria all’isola. Dopo l’avvento di Xi Jinping a leader della nuova era del “Socialismo con caratteristiche cinesi”, i sondaggi hanno mostrato un picco nella nuova tendenza in chiave nazionalistica: nel 2021 oltre il 61.3% degli intervistati si è identificato come taiwanese, il 31.4% come taiwanese e cinese e solo il 2.7% come cinese. I più inclini all’indipendenza sono i giovani nella fascia 20-29 anni[3].

L’amministrazione Tsai ha avviato delle politiche pedagogiche per allontanarsi dalla cultura cinese continentale. Nel 2017 la tutela dell’identità delle 16 tribù riconosciute sull’isola; nel 2018 un piano per rendere la popolazione bilingue entro il 2030. Con la rielezione di Tsai al secondo mandato, Taiwan si è confermata come l’unica alternativa alla RPC nella regione. Archiviate le periferie dello Xinjiang, Tibet e Hong Kong, l’ex Formosa rimane l’unica popolazione aliena a causa della sua origine semi-etnica e delle sue contaminazioni giapponesi, in primo luogo, e occidentali. Questo retroterra antropologico è ciò che disturba l’Impero di Centro che non riesce a persuadere la provincia ribelle con il suo soft power.

[1] Giovanni B. Andornino, Cina: Prospettive di un paese in trasformazione, Il Mulino, 2021, p.308

[2] Arthur S. Ding, “Come Pechino ha prodotto l’anti-Cina”, Limes 9/2021, p.22

[3] Ivy Kwek e Alan Hao Yang, “Se Formosa non si sente più Cina”, Limes 09/2021, p.37.